歼-36低空横穿马路,歼16低空突防

- 16

- 2025-04-10 21:48:23

- 19

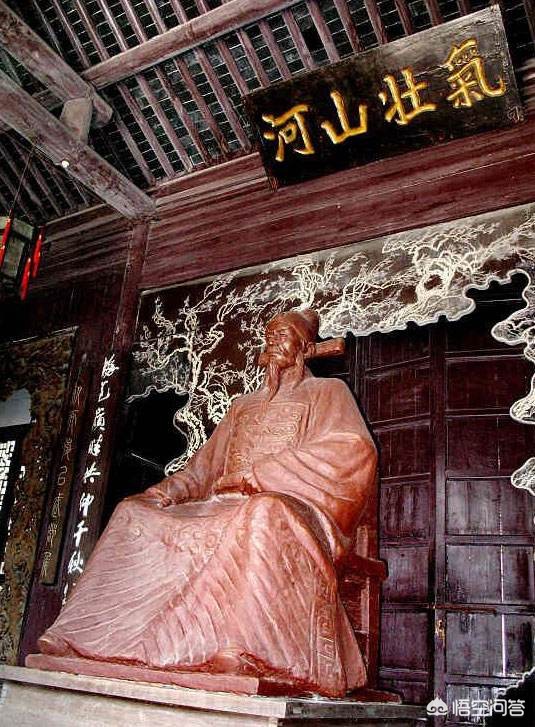

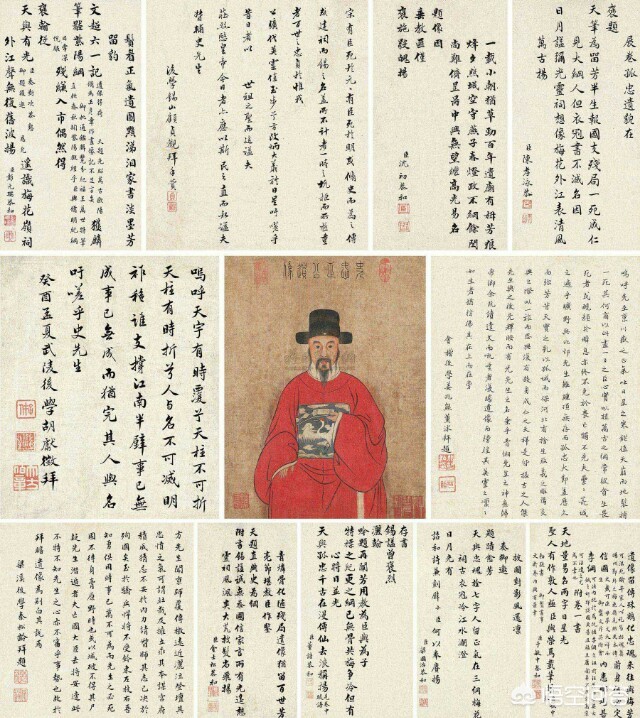

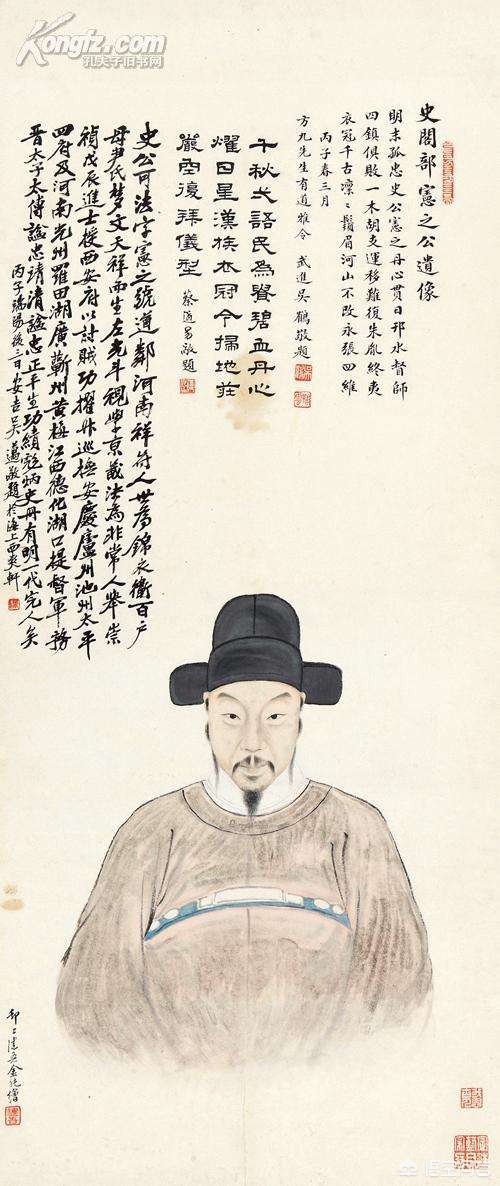

史可法的民族英雄身份受到质疑,理由充分吗?

对于史可法民族英雄的质疑无非他保的是沿袭大明王朝的南明皇帝,而抵抗的是清军。认为他不能顺应大势,是愚忠。清兵入关后占据中原,统一中国,清朝属于中国历史上一个统一的朝代,是中国历史的一部分,那么,史可法抗击的清军就是民族内部矛盾,而不能称之为民族英雄。

对史可法的民族英雄的质疑实则是一个脱离了历史背景的伪命题。对于历史问题,第一,不能离开历史的条件,即在什么时间下发生的事情;第二不能违背历史史实,以现在的标准来要求古人。

明朝末年,后金对于明朝的战争,是侵略,是两个民族的战争,是后金对汉族的掠夺式战争。南明的建立延续大明政权,对于后金(满人)的侵略进行抵抗,是捍卫国土,维护国家主权,何错之有?

史可法效忠南明政权,是忠,他在扬州抵御清兵,是维护国家利益,人民利益。这就是中华民族倡导的忠君爱国。什么叫愚忠?君君臣臣是传统文化赋予中国人的道德观,民族观,在封建社会,臣子效忠国君就是正道,就是民族精神的体现。

历史西夏、辽、金、元、清,在当时并不属于中国版图,是与中国汉人政权所创立的宋、明等朝代对立的政权,那是国与国的战争,怎么不是民族战争?怎么不是民族英雄呢?

史可法抗击清军,扬州城攻破时,清军进行了残忍的屠城,历史上称为扬州十日,屠杀扬州军民80万人,惨不忍睹。对于这样残暴的清军,难道中原人民该束手就擒,任其宰割吗?史可法举起大旗,奋力抗击是正确的,宁为玉碎不为瓦全。史可法就是中华民族的伟大的民族英雄。

现在对于民族英雄有否定的倾向,否定岳飞、文天祥、史可法、袁崇焕,其实是别有用心者,对中国历史的抹黑,他们要打倒激励了中国人奋发图强的民族精神,阻碍中国的发展。我们要意识到抹黑民族英雄的危害,坚持民族的自信,弘扬传统文化,歌颂史可法等民族英雄的伟大事迹,激励我们,为中华民族伟大复兴努力奋斗。

他是南明的忠臣,但不是真正的民族英雄。

一、史可法的历史功绩?

对于史可法所处时代来说,他尽了大明臣子的本分,拒降满清,为国尽忠。但论他的历史功绩来说,实在算不上民族英雄。

在中国历史上,有三位民族英雄是受普遍认可的,他们是南宋岳飞抗金、明朝戚继光抗倭、明朝郑成功首收复台湾。他们在历史中的角色,史可法能相提并论吗?诚然,不能!

郑成功可是和史可法一个时代的人!都做着抗清大业。郑成功数十年都在抗清的路上战斗着,虽然最后还是失败了,也一度打到南京,差点让顺治皇帝搬回老家,更别说打败荷兰,收复台湾的壮举。

史可法是东林党人左光斗的徒弟,说起来他也是东林党人。南明之亡,在于党争,与东林党脱不开身,史可法去守扬州也恰恰是因为党争失败。史可法主张联合大顺、大西军共同抗清,但朝廷内部意见不合不能成行。史可法本身并不具备将才,对于抗清大业也没有具体可实行对策。

史可法巡视宿迁、徐州一带战线时,幕僚曾提出三策:收复山东、西征河南、构建徐州防线。总体来说,就是构建中原大防线,力保南京的安全。可是他一概不听,认为退守扬州才是最佳选择。结果,巡视一年,浪费大量人力、物力、财力,却毫无作为。

同时,他担任督师,他的领导能力绝对有问题。手下的良将精兵不能节制,最终都变成了清军南下的急先锋。手下将领已经明面上要投降,却不加以阻止,听之任之。扬州城真正不是被攻破的,而是他手下节变投降。

结果,扬州城一日即破,清军以史可法不降之名,屠杀了八十万扬州百姓。明知不可为,何必牵连百姓成就忠烈之名?完全可以像其他人名义降清,自己杀身以成仁。扬州人以史可法为荣,殊不知大事不明?

我们从地图上可知,淮河以北的徐州是兵家必争之地,徐州、宿迁一破,清军铁骑南下一览无余,都是平原开阔地带,可以直接杀到扬州城下,直接将淮河以北垂手躬让。扬州也不是固如金汤的防线,距离南京不过二百里。扬州一破,南京也在不远的未来。可见他视野、才能和见识还是比较狭窄。

史可法被过分夸大主要还是很多文人墨客对明清之间的芥蒂,尤其是以明朝遗老们为主。实际上,史可法是一个失败的政治家、军事家,最后只能用忠臣来概括他的一生。而他的抗清事业也不过短暂的一年。

二、同时代的民族英雄—江阴保卫战

同时代的江阴三公、大西军的李定国比起他那是真正卓有成效地抗清,真正与清军战斗至最后一刻。

江阴三公并没有史可法那么高的地位,不过是一县城芝麻小官。阎应元是江阴原典史、陈明遇是江阴典史、冯厚敦是江阴训导,这些都是县级干部,比起史可法的军部总司令,确实难以被明朝遗老们关注。

但是,他们仅仅凭借十余万百姓,扼守江阴小城,独自对抗清军25万大军,坚守了81日。除了坚守战,城破之后更是进行白刃巷战,可见江阴人的血性与胆识。结果,清军出动三位亲王级人物,进行围攻。清军最终以折损3位亲王,18员大将,7万余名士兵的代价,才攻破江阴城。

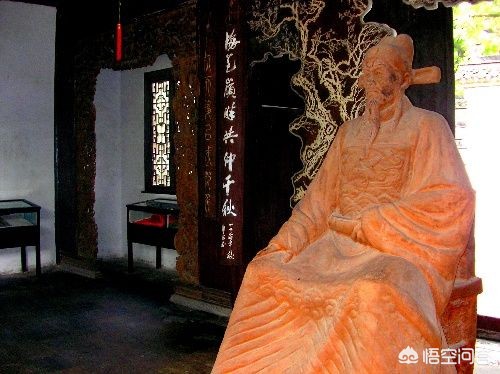

随后,对江阴进行屠杀,十余万百姓罹难,有很多江阴烈女投江殉国。江阴保卫战,才是抗清史上最可歌可泣。扬州之战,给江阴保卫战提鞋都不配。江阴百姓才是真正的民族英雄。我曾到过江阴,江阴文庙里至今供奉着抗清三公,供后人瞻仰。

江阴保卫战重挫战无不胜的清军锐气,推动了各地反清斗争。

三、同时代的民族英雄—李定国

李定国原是大西军将领,后来成为了南明永历政权的主帅。他是南明真正地抗清第一人,在祖国的边陲战斗了17年。三蹶名王,一度让清廷放弃西南七省。

1646年,李定国随张献忠北上抗清,阵斩清军队长古朗阿、巴扬阿,这是他抗清事业的第一步。

1652年,李定国率军八万北伐,衡州、桂林两战,清朝两大亲王孔有德自杀,尼堪被阵斩,清军被歼灭十余万人,收复了广西全境、湖南部分地区。两蹶名王,天下震动,推动了抗清事业第二次高峰。

1654年,郑成功、张名振、张煌言三部联军进攻以南京为主要目标的南明故地,李定国也率军东征广东。这是抗清事业第三次高峰,明清进去了改变天下格局的关键期。李定国连克广东多城,会合多路义军,准备对清朝亲王尚可喜、耿继茂部十万满汉兵进行歼灭,可惜兵败而归,同时,郑成功部也折戟于南京。

1659年,李定国指挥磨盘山战役,与清军吴三桂部进行决战。这也是南明对清朝最后一次大规模战役。由于叛徒出卖情报,南明军最终功败垂成,损失殆尽,而清军折损18员大将,近万士兵。如果不是叛徒出卖,吴三桂部也将在此战中灭亡,将极大改变西南局势。

1660—1661年,李定国率领大军进攻缅甸,想要逼迫缅甸交出永历帝。三次进行跨国战争,缅军大败,但缅王已经将永历帝交给吴三桂,最终无疾而终。

所以说,更应该推崇江阴三公、李定国这些起于微末之人,而不是士大夫之间的商业互吹。

史可法的主要争议来源决定谁当皇帝这件事上,顾诚先生在南明史中这样说道,“真正一度拥有决策大权的是史可法,他在这样的重大问题上态度游移,没有断然决定拥立福王,致使朱由崧求助于镇将,从此大权旁落,应当负主要责任。”

说真正一度拥有决策大权的是史可法,这并没有什么依据,大概是说“在留都握有实权的是南京参赞机务兵部尚书、南京守备太监和提督南京军务勋臣”,显然,这个文臣之首的地位,并不能真正的权威,比如顾诚的南明史中,史可法曾经对姜曰广说:“以齐桓之伯也,听管仲则治;听易牙、开方则乱。今吾辈之所立者,岂其不惟是听,而又何患焉?”“史可法的这句话一传出去,“拥潞者闻之大哗。”史可法能有多大权威?

史可法显然不是得到先帝的托孤的诸葛亮,如果崇祯皇帝有遗诏,北京一旦失守,史可法就拥有了定策大权,这当然一切不是问题,也不是奸雄曹操,如果史可法是曹操,要么坐不这个位置,要么早就调到北方为大明王朝做更大贡献了。

潞福之争,本来就是一件再正常不过的事情,嫡、长、贤这个顺序,治世当然是嫡、长、贤这个顺序来的,但是乱世立谁当皇帝,可能恰恰相反,是按贤、长、嫡这个顺序。因此,说东林人士反对立福,是因为当年争国本斗争故意使坏,则是不免有腹诽之嫌。英宗北狩,太子、郕王、襄王三者之间,“英宗北狩,诸王中,瞻墡最长且贤,众望颇属。太后命取襄国金符入宫,不果召。瞻墡上书,请立皇长子,令郕王监国,募勇智士迎车驾。书至,景帝立数日矣。”可以看出,当时立谁当皇帝,也是有争议的,在治世最不可能的襄王反而是最有希望的一个,最终因为路远,而立郕王。

潞王在藩时,书法、音乐很负盛名,这当然容易士大夫的好感,另外,关心国事,也是明诸王中也不多见,后来说潞王贪生怕死巴结清军之类的,有些东西恐怕是误传,比如最可恶的比如从城上吊东西下来给清军吃,你要是清军,你敢吃吗?就算潞王监国时表现不如人意,文臣也很难预见到,藩王不得结交大臣。

福潞之争,也是君子之争,路振飞、李清、章正宸,郑元勋等人,后来没有与拥潞一派也没有什么相互攻击的事情,在大家都各执已见,不能让步时,换一个人,找一个大家都能接受的人,相互妥协,是通行的做法,比如努尔哈赤死后皇太极继位,皇太极死后福临继位,并不是老皇帝一死,群臣马上团结起来,拥护皇太极继位、拥护福临继位,而是有一个斗争再妥协的过程,这个时候,史可法提出了桂王,大家都能认可,马士英也认可,如果没有四镇策立事件,这是一个相当完善方案。

只是四镇策立,打乱了整个节奏。没有防止好四镇串联,主要是马士英的责任,马士英一方面同史可法达成一致,一方面马上同四镇妥协,这是后来东林与马士英不和的根本原因。并不是因为马士英拥福,与东林结下了梁子。路振飞怎么没有与东林结下什么梁子。

梅花岭外督师祠,睢阳信国武侯事,数点梅花亡国泪,倾覆江山过可辞?

弘光元年四月二十五日,扬州城破被俘,于南门城楼上慷慨就义。史可法的事迹固然让后人尊敬,也不能随意谤议民族英雄,但略数弘光政权建立后史可法于军政方面一系列的举措也可有些耐人寻味的地方。

首先看看军事力量对比,甲申事变后,史可法督师四镇兵力三十万,守在江淮防线,与镇守武昌的左良玉二十万军首尾相连,其水军以及云贵,两广还未算进去,如果能在驱虏面前统战李自成,张献忠等部还有四十万人马,东南一带尚有水军,总共兵力百万之众绝不夸张。

而入关的清军八旗主力能有多少人呢,从其人口基础上就知道不会太多,满打满算十三万左右,哪怕加上吴三桂等投降的队伍也不会超过二十万。况且占领的地区仅仅限于京畿,山,陕部分,除京畿外还没有多余兵力在占领区地方统制机构,在以后历次战役中连机动兵力,战略预备队都没有,往往在这个方向战斗结束再转移另一侧作战,而南明小朝廷军政大员们总是闲庭信步,任由战机流逝。

其次财政物资上,甲申五月,清兵部右侍郎金之俊上书,“西北粒米全给于东南,自闯乱后,南粟不达京师,北地米价日腾”。向来东南是富庶之地,也是国家财政主要来源,所有生产物资的产地中心,只要南方一掐漕运,北方社会运转马上出问题,而事实上南明小朝廷从来就没试图真正掐断运河这条生命线。

多尔衮刚入北京时就讲过“何言一统,但得寸则寸,得尺则尺耳”,能捞多大地盘就捞点,只打算先守北京,并没有打算南下的意图,至少对自己能不能一举南下统一全国是绝对没有把握的。这也由清政府发的文告证明,“不忘明室,辅立贤藩,共保江左,通和讲好,不负本朝”。

这上面的一番话是多尔衮集团的实情,是缓兵之计向南明朝廷放个烟雾弹,等待时机再兵锋江南?但不管怎么样南明朝廷和他的一号军事长官在大顺军出京西走后,面临河南河北山东大部真空地带,丝毫没有光复国土的概念,一直到史可法殉国都没派过一兵一卒,使当地百姓和下级官僚“引领南师,如望时雨”。

实质上,南明弘光帝,马士英,阮大铖,包括史可法从一开始就没有想过去收复北方,生怕为了区区那些地方而破坏一厢情愿的南北对峙局面,而是一心想要偏安江南,即使后来清政府己经开始出兵要占领全国的局面下,还梦想着和清政府保持南北割据,而不是搞统一战线,联合大西,大顺共抗外敌。这帮人既迂腐无能,政治眼光又幼稚,史可法和马士英,阮大铖之流在这一点上是相似的,不同之处只是个人品德,他们之间的争斗更应该说是党争而已。

正是多尔衮集团看穿了南明小朝庭软弱无能,一心偏安志无他图的本质,在甲申十月后一改初衷作出了占领中国全境,兵锋直指江南的决定。多尔衮的文告与最初发布的文风大变,不称史可法官衔,只称史老先生,“今若拥号称尊,便天有二日,俨为劲敌”,已视南明为伪朝。

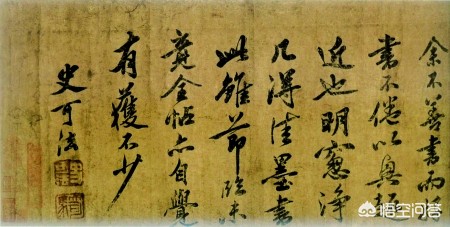

而史可法回了著名的《史可法复多尔衮书》,从文学角度讲引经据典,煌煌而言,可作范文,但从气度,气节上讲实在不敢恭维。回文中称“大清国摄政王殿下”,别人称先生,你反称别人殿下,气数上已矮一截,更为破天荒的是首次在明朝官方文中承认了大清政权并且在对方认为己方是伪朝的情况下,在这里作为士子一贯讲究的名正言顺和气节呢?

对李自成农民军的强悍居然表示“为贵国忧,法且感且愧”。又称两国关系是“小人构衅,志起兵端,先帝深痛疾之,旋加诛戮,此殿下所知也”,这里史督师就不厚道了,竟然骂起袁崇焕来了,虽然这时袁崇焕还没平反,但已经“天下冤之”,估计他认为袁是先帝钦定罪人,骂两句无所谓。

行文之间还拍马屁,“贵国笃念世好,兵以义动,万代瞻仰”,到这份上了,还和满清谈甚“义”字,还没忘记在剿灭大顺时让清政府带上南明,“成未服天诛,伏乞坚同仇之谊,合师进讨,共枭逆成之头”。文中大书三国,东晋,两宋等一大堆偏安朝廷来证明南明的合法性,以图修好。可叹可怜史大督师躬身之作,还妄想联虏抗寇,乞求自保一方。

四镇之一兴平伯高杰意外被杀,史可法完全有机会收取兵力,当时高杰之妻因高杰之子年幼,让其拜史可法为父,可史可法因高杰以前是“流寇”而拒绝,此时倒要讲究名正言顺了,白白丧失了一个实掌军队的机会,其能力与眼光可见一斑。

1645年三月,清军主力在完全没有后顾之忧的情况下于潼关击败李自成后已休整完毕,多铎由潼关东进南下直取江南,四月十八日兵锋已至扬州城下,而此时史可法放弃江淮门户睢州,从今江苏宿迁撤至扬州,此时此刻,史督师背后就是南京。朝中有马士英,阮大铖之流,受辱是难免的,更有那个自己没有拥戴之功的皇帝对他耿耿于怀,回是回不去的了。

攻城前双方对峙九日,多铎五次书信劝降,史坚决不回。四月二十四日夜,清军发动总攻,第二天扬州陷落,所以准确讲扬州是一日即破。固然兵力悬殊,但明军的表现也差强人意,史可法虽然清廉,但他在兵势颓废之际也阻止不了手下对百姓的“践踏无所不至”,带兵将军“得名妓以娱军暇”。

史督师投降是不可能的,从容赴义是他唯一的选择,其殉国的气节令人钦佩。但史可法在军事,政治上的作为后人应当自有公论。笔者曾经看到过一种说法,史可法是南明皇朝的忠臣,但不是大明朝的忠臣,还是颇有道理的。

(一家之言,欢迎指正。)

作为官员,食君俸禄,忠君之事,不屈而死,可称义士

作为个人,众叛亲离的情况下,拒不投降,连累八十万百姓,可谓罪人

在敌强我弱明知不敌的情况下,选择尽忠的方法就是自杀殉国,而不应以满城百姓为筹码进行抵抗。

可以指责满清扬州十日,嘉定十屠,但所有的征服者都是这样杀人立威的,中国历史上白起坑40万降卒,项羽坑20万秦兵,蒙古灭花剌子模,冉闵杀胡,都是为了消除敌对国抵抗的意志,当然为了杀人而杀人的疯子也有,如同期杀尽四川人的张献忠。